|

|

| とぴっくすへ・とぴっくす2へ・とぴっくす3へ・とぴっくす4へ・とぴっくす5へ・とぴっくす6へ・とぴっくす7へ・とぴっくす8へ |

| |

|

|

| ホームへ |

-2024.7.7- -2024.7.7- |

|

|

|

|

|

|

|

| 東大と日本郵便の協力でうまれた博物展示室。無料 |

特別展は「海の人類史-パイオニアたちの100万年-」。初めて海に漕ぎ出したのはフローレス原人なのだそう |

丸木舟で台湾から与那国島まで3万年前の航海徹底再現プロジェクトの様子 |

沖縄島で発掘された世界最古の釣り針 |

縄文遺跡から発掘された大量のマグロの骨。良い食生活を送っていたのかもしれない |

三井商船の構想は、帆船を発展させた水素エネルギープラント。 |

|

|

|

|

|

|

| 縄文人は石や貝でアクセサリーを作りました。↑は「オオツタノハ」などの貝で作った貝輪 |

壁一面の大きなケースには鉱物標本も沢山 |

東大の研究博物館にはサンゴやヒトデなど海の生物の標本も。 |

植物標本も。↑はこんにゃくの花の標本 |

ホンドタヌキやキツネ、テンやアザラシの剥製もありました |

触ったらバラバラになりそうな古ーい、しかしさすが東大、すごい学術書の棚 |

|

| ページトップへ |

-2024.5.12- -2024.5.12-

―公文書館で平安文化ナナメ読みー |

|

|

|

|

|

|

| 大河ドラマ「光る君へ」にちなんで今年は平安時代の展示が多い。公文書館では「夢」をテーマに古文書を展示 |

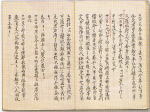

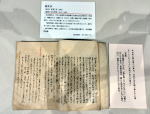

これは清少納言の「枕草子」夢をみて怖ろしいと思っていたけど夢合で何でもないといわれるのはうれしい、と |

源氏物語「夕顔」では光源氏の夢に現れた女が物の怪となって出現し夕顔を取り殺してしまいます |

藤原実資の日記「小右記」には藤原道長の死の夢を見た者が現れ、「夢は虚実通うもの」とあるそうです |

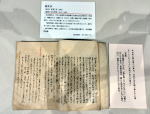

江戸時代石出帯刀による源氏物語の注釈。展示はこんな風に主要部分の活字と解説がついています |

|

| ページトップへ |

-2024.5.5- -2024.5.5- |

|

|

|

|

調度品 調度品 |

| 「源氏物語子の日図」は鷹司任子(あつこ)が13代将軍徳川家祥(後の家定)に輿入れする際の婚礼の一つとして制作されたもの。テーマは源氏物語23帖「初音」、34帖「若菜上」の若菜摘という行事です |

牛車が描かれている源氏絵蒔絵棚 |

扇面葵紋散香箪笥。梨地に四季の花を散らし、三つ葉葵 |

野々宮蒔絵硯箱。野々宮神社の特徴ある鳥居が描かれる |

|

|

|

|

| 子の日屏風の裏面は「若松図」が描かれている |

遠山美術館は日興証券創始者遠山氏のコレクション。↑遠山邸 |

6年前も遠山邸の中を見学しました。今回は五月人形がありました |

贅を尽くした茶室の「大阪錆」の壁。 |

|

| ページトップへ |

-2024.4.25- -2024.4.25- |

|

|

|

|

|

|

| 以前に横浜の博物館めぐりをした時、改装中で入れなかったのでリベンジしました |

みなとみらい線馬車道駅の目の前にあります。↑は明治時代の馬車道だそうです |

石器時代~近代の歴史の展示です。↑は鶴見の遺跡からの出土品 があるとは! |

旧石器時代の35000年前の海岸線を知ってびっくり。東京湾が無い! 知らなかった |

南北朝時代の仏像は撮影可。レプリカの板碑や仏像は禁撮影(?) |

横浜開港後の外国人居留地の地図。船や防波堤があります。上下に12のランドマークが描かれています |

|

| ページトップへ |

-2024.4.18- -2024.4.18- |

|

|

|

|

|

| 岩村城の城下町もよく保存されています。↑は木村家住宅。間口が広く、奥行きも大きい豪商の住宅です |

天正3年岩村に入城した川尻秀隆は居住区を貫通する4本の水路を開削しました。木村家に今も流れています |

明治6年岩村城が取り壊され、部材や瓦は売りに出されました。↑勝川家の玄関の屋根に今も残るお城の鬼瓦 |

H30の朝ドラ「半分青い」のロケ地でした。その時の五平餅のお店は「みはら」。職人技の五平餅は絶品 |

長崎よりも先に作られていた松浦軒のカステラ。長崎遊学から帰った医者が製法を伝えたのです |

|

| ページトップへ |

-2024.4.18- -2024.4.18- |

|

|

|

|

|

| 明知鉄道は恵那ー明智間10駅を51分で走るローカル線。↑起点のバッテン標識 |

乗車駅と降車駅に〇を付ける切符 |

車体には明智光秀や麒麟が描いてありました。令和2年の大河ドラマからですね |

吊り輪には明智の桔梗紋。棚や天井には麒麟の絵が描いてありました。 |

腕木式信号があって、\300払うと操作することができます。 |

|

| ページトップへ |

-2024.4.17- -2024.4.17- |

|

|

|

|

|

|

| 中山道69次のうち、中津川は板橋から45番目の宿場です。駅前、銘菓栗きんとんの碑 |

観光案内所には栗きんとんソフト |

駅前の坂を上ると旧中山道に突き当たります。中山道歴史資料館。広重の版画など |

江戸の街道の風情が残る街道です。市指定文化財中津川村庄屋居宅 |

高札場が復元されており、この横には常夜灯や庚申塔が残っています |

「すや」。50年前に初めて食べた「栗きんとん」は美味しくて大感激しました。 |

|

| ページトップへ |

-2024.3.10- -2024.3.10- |

|

|

|

|

|

| 鴻臚館の場所は長くわかっていませんでしたが、S62、平和台球場外野の発掘調査で鴻臚館の遺構が発見され確定されました |

鴻臚館とは飛鳥・奈良・平安時代の、唐や新羅の外交使節をもてなす迎賓館。遣唐使遣新羅使の送迎にも使われました |

鴻臚館跡展示館(左)の内部。主要遺構の掘立柱礎石やトイレ状遺構等が見学できます。拭紙代りの木片が出土したそうです |

礎石の大きさや位置から、展示館内に建物が復元されています。8世紀後半にあったと思われる建物だそうです |

現在の中国の河北省、湖南省産の陶磁器や新羅、高麗の陶器、さらにはシルクロードの陶器やガラス器も出土しています |

|

| ページトップへ |

-2024.3.9- -2024.3.9- |

|

|

|

|

|

| ネオパーク沖縄は名護市にある開放型ふれあい動植物園 |

上はカクチョウラン。南国らしいハイビスカスや蘭も沢山 |

アフリカの湖エリアには400羽ものクロトキがいました。 |

ホオジロカンムリヅルはウガンダの国旗にも描かれています |

アマゾンエリア。南米北部に生息するショウジョウトキ |

|

|

|

|

|

| ↑沖縄の赤い花、サンダンカ。デイゴやブーゲンビリアも美しい |

キツネザルの仲間のワオレムール。檻の中ではなく湿地に囲まれた叢で |

ペッカリー。イノシシとは違います。体の色が薄く、牙やしっぽが小さいのです |

リャマは南米の高地に住むラクダの仲間。もぐもぐという口の動きはラクダ |

SLの展示。大正~戦時中まで糸満―嘉手納間には軽便鉄道が走っていました。 |

|

| ページトップへ |

-2024.2.23- -2024.2.23- |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 半蔵門ミュージアムは地下鉄半蔵門駅の上のビル。珈琲が飲めるラウンジや解説動画がみられるシアターもあります |

重要文化財の大日如来は運慶作と推定されます |

ボアスコープで像内納入品を調査し、原寸模型を作成 |

醍醐寺の如意輪観音菩薩坐像は平安中期のもの |

醍醐寺普門院の本尊だった不動明王は平安末期の像 |

二童子像。制咤迦(せいたか)童子と矜羯羅(くりから)童子 |

釈迦入滅等を刻んだガンダーラ仏の石彫刻の展示 |

|

| ページトップへ |

-2024.1.18- -2024.1.18- |

|

|

|

|

|

|

|

|

| この時期にみられる牡丹には「寒牡丹」と「冬ぼたん」の2種類があります。「寒牡丹」とは、早春と初冬に咲く二期咲きの品種のこと。気候に大きな影響を受けるため、着花率は2割以下と低く、咲かせるのが極めて困難です。それに対し、「冬ぼたん」とは特殊な栽培技術を用いて咲かせたもの。花の少ない冬に縁起花として新春に華やぎを沿える冬の牡丹は見る人の心を魅了します。 |

ロウバイも満開で良い香りでした。 |

|

| ページトップへ |

- 2024.1.18- - 2024.1.18- |

|

|

|

|

|

|

| 新春恒例の特集です。干支をテーマにした展示やお正月らしい吉祥作品で「博物館で初もうで」をしました |

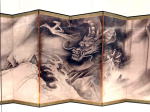

まずは曽我直庵の龍虎図屏風がお出迎え。六曲一双、17世紀のものです。これは右雙。左雙が虎 |

唐で修行中の僧義湘に恋した女性。仏道を説かれ、龍となって帰路につく僧を守りました。なんか女らしい龍 |

龍濤螺鈿稜花盆。14世紀、元時代。全体に細かい螺鈿。波上で体をくねらせる龍が碧貝で描かれています。 |

浄瑠璃寺の十二神将から辰神。慶派らしい力強さ |

|

|

|

|

|

| 龍の展示の部屋では無かったのですが甲冑のコーナーに龍神を掲げたものがありました。 |

国宝、長谷川等伯の「松林図屏風」2双も展示されており、撮影可でした。 |

大好きな若冲の「松梅群鶏図屏風」も展示されており、撮影可。 70歳以上は無料なのにお得! |

書画の部屋にあったこれは大きさ数cmの水滴「茄子にコガネムシ」 |

足元に龍の細工がある中国の子安観音。長崎ではマリア観音像に |

|

| ページトップへ |

-2023.12.7- -2023.12.7- |

|

|

|

|

|

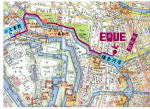

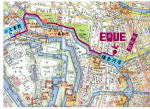

| 木下栄三氏は江戸検一級の大先輩で一級建築士で画家。上の江戸三十六見附重ね絵図は彼の作品。■は神田駅 |

神田駅近くの先生のアトリエはEQUE(絵空:えそらごとから) |

EQUEで先生の作品を見学した後神田散歩。庄内藩屋敷跡等通り |

日本橋川沿いをぶらぶら散歩して一ツ橋に向かいます。?↑光っているのは水耕栽培で葉物野菜を育てるカプセル |

一番左の重ね地図右側の■は鎌倉河岸。高速道路の下の石組は荷揚場の痕跡です。見づらいけど。 |

|

|

|

|

|

| 木下先生、地図を重ねるだけでなく、神田ビル街の景色に江戸のお屋敷の景色を重ねた不思議な絵も描いてしまうのです |

一ツ橋徳川家の屋敷跡。H29年敷地の一部の発掘では江戸初期護岸の石垣や陶磁器などが、又、近衛連隊兵舎の名残で蹄鉄も多く出土しました |

如水会館のレストランマーキュリーでランチ。\1100でスープ、サラダ、ステーキ、パン、デザート、飲み放題のコーヒーとは! |

左上の地図―の様に竹橋の公文書館(左■)まで歩きました。

↑は竹橋の毎日新聞社ビル。角のモニュメントは伝書バト |

|

| ページトップへ |

-2023.11.30- -2023.11.30-

大川平三郎翁記念公園-永源寺-白髭神社-才道木道しるべ-庚申塔と馬頭観音-川崎平右衛門陣屋跡-逆木の池 |

|

|

|

|

|

|

| 坂戸の大川平三郎翁記念公園 。ここは彼の祖父の道場跡。手前に大川家代々の墓所が、公園内には頌徳碑があります |

坂戸駅近くの永源寺には高尾太夫の墓があります。ここに知行地のあった幕臣島田利直が仙台藩伊達綱宗と争った末、高尾を身請し自家の菩提寺に葬ったから |

万治高尾には多くの挿話があります。綱宗に惨殺された、廓を抜けて駆け落ちした等。高尾の墓はこの他巣鴨西方寺、浅草春慶院等にもあります |

白髭神社は奈良時代に武蔵国に住みこの地を開拓した高句麗人が崇敬した入間20数社のうちの1つ。境内の大欅は県指定天然記念物→ |

樹齢900年を越える大欅。S46に大枝が破損し、樹勢回復措置を施しています |

才道木には日光街道と川越街道の交差点を示す道しるべがあります |

|

|

|

|

|

| 道しるべの向いにある庚申塔と馬頭観音。庚申塔は宝暦10年、馬頭観音は安永10年のもの |

庚申塔台座の彫刻。左はみざるいわざるきかざるの三猿。右は線彫のニワトリ。庚申には鶏鳴まで寝ないから? |

川崎平右衛門陣屋跡。農民出身の彼は新しいやり方で頭角を現し、武蔵野新田開発を委託されました |

「武蔵野御救民氏神川崎大明神」の石祠。玉川上水修復や長良川治水等多くの公共事業にも関わりました |

戦国時代、戦で傷ついた武士がこの池に杖をつき喉を潤した後息絶えた、という伝説から「逆木の池」と呼ばれるそうです |

|

| ページトップへ |

-2023.10.19- -2023.10.19-

-上野国立博物館本館 - |

|

|

|

ナンザン城

ミナミヤマシロ |

|

|

|

| 秋晴れの上野公園では開園150周年総合文化祭開催中。今日は噴水も涼し気。 |

浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念、南山城の仏像展が行われています。 |

「仏像大使」みうらじゅん氏といとうせいこう氏のユーモア溢れる音声ガイドを楽しめる |

展示点数が少ないのでゆっくり鑑賞し、本館裏の庭園で休憩。↓は庭園内の銅製五重塔 |

|

|

|

| 元禄9年5代将軍綱吉が法隆寺に奉納したと台座にあります |

1.浄瑠璃寺の阿弥陀如来(国宝) 九種の等級を表す九品阿弥陀は浄瑠璃寺にのみ残ります

2.寿宝寺の千手観音立像(重文) 42本の手で表すことも多い千手観音ですがこれは本当に千手です

3.浄瑠璃寺の四天王のうち広目天立像(国宝) みごとな彩色文様は平安貴族ごのみ

4.現光寺の十一面観音座像(重文) 珍しい座像。痩身でキリリとしたお顔が美しい。

5.極楽寺の阿弥陀如来立像(重文) 修理の際に胎内から発見された文書で快慶死後のものと判明

6.禅定寺の十一面観音立像(重文) 10世紀のもの。背丈が約九尺(286cm)もあります。 |

|

| ページトップへ |

(東松山市)-2023.10.15- (東松山市)-2023.10.15- |

| 夏にプーズーという、世界最小の鹿の赤ちゃんが生まれ、3か月ほどは背中に斑点があるという様子を見ようと出かけました。それから南米の珍しい犬、ヤブイヌ(ブッシュドッグ)。去年手術をしたミコトは暫く展示中止。今年復帰しましたが、前回は「繁殖活動のため部屋にいる時間が長いです」という札があり、今日やっと、初めて会えました。で、また何度も来ようと思って年間パスポートに。 |

|

|

|

|

|

| まずははうちゅーハウスでスナネコとご対面。来た頃より随分大きくなりました |

マヌルネコのオリーヴァは相変わらず天井近くの棚の上で眠ったまま動きません |

展示エリアでいつも長時間粘るのに会えなかったヤブイヌと遂に会えました! |

ミコトとフクマル二匹で仲良く遊んでいました。繁殖が成功しますように! |

北アフリカ原産のフェネックもイヌ科の動物。すごく活発に走り回っていました |

|

|

|

|

|

| プーズーの赤ちゃん、背中の斑点があるうちに見たかったなあ。でもママに寄り添って可愛かった。 |

プーズー舎のすぐお隣はペンギンヒルズ。フンボルトペンギンは好奇心が強く、遊び好き |

キリンテラスに初めて入ってみました。去年オープンしたばかりのきれいな施設です |

珍しいガラス張り。ガラスの向こうの広場には3月に生まれた「マリスケ」君がいました。 |

乳牛舎の横にある「わたぼく牛乳」自販機。ボタンを押すと 「モ~~」と鳴きます |

|

| ページトップへ |

(長野県小布施町)-2023.8.20- (長野県小布施町)-2023.8.20- |

|

|

|

|

| 北斎館。北斎の一生、業績、外国に与えた影響を作品の展示や解説、映像で知ることができます |

特別展示は「北斎水族館」。絵手本や北斎漫画の中から海の生物を集めた展示です |

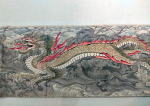

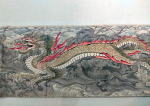

東町祭屋台の天井絵は北斎筆の龍と鳳凰。男浪女浪が描かれた上町の屋台は長野博物館に出張展示中 |

小布施の豪商高井鴻山の招きで80代半ばでこの地を訪れた北斎。江戸では引越しを繰り返す人でしたが小布施は大変気に入って長く滞在し、祭屋台の天井絵や岩松院の天井絵の他にも数多くの作品を残しました |

|

|

|

|

|

| 30年ほど前アメリカから来日して利酒師となったセーラさん。枡一市村酒造で、昔ながらの木樽による酒造を50年ぶりに復活させました。樽仕込保存会を発足、小布施の発展に尽くしています。枡一の酒蔵を利用したレストラン「蔵部」はこの地の「寄り付き料理」の店 |

赤い屋根が曹洞宗梅洞山岩松院。立派な山門があります。信州に転封された福島正則の菩提寺で、ここには彼の霊廟や多くの遺品が残されています |

デジタル北斎展を見てからずっと憧れていた小布施岩松院の北斎の龍の絵。遂に目にすることができました。堂内撮影禁止。↑はパンフレットの写真 |

信州出身の小林一茶もこの地を訪れています。岩松院の庭の「蛙合戦の池」と句碑 「やせがえる負けるな一茶これにあり」 |

| 岩松院古墳群 |

|

|

|

|

| 何とここには古墳もありました |

史跡・岩松院古墳群は岩松院裏〇にあります |

何となくこんもりしているのが古墳跡らしい |

オレンジ色の可愛い花は「キツネノカミソリ」 |

|

| ページトップへ |

(高麗神社参集館)-2023.8.3- (高麗神社参集館)-2023.8.3- |

|

|

|

|

|

| 高麗神社で開催されている「第8回高麗郡偉人伝・発智庄平」を見に行きました |

発智庄平は明治~昭和初期に活躍した、教育者・社会事業家・銀行家・社会福祉実践家です。 |

発智家(右上写真)は鎌倉時代北条貞時に使えた発地光規を祖とする名門 |

庄平は黒須の名主繁田家に生まれ熊谷や東京の学校で学びました。19歳で発智家に養子に入り地元の笠幡学校で教師になった後、高等師範で学び直して繁田家邸内に黒須小学校を設立し校長となりました |

|

|

|

|

|

| 地主として小作人の保護救済と安寧を願い、「発智農会」を設立し品評会や奨励会を催しました |

T5に菅谷村安養寺住職が作った児童養護施設の援助を行い、後に自身の所有地を提供し院長も務めました |

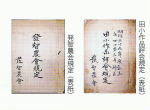

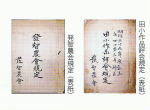

明治27年に実弟繁田武平と設立した黒須銀行には渋沢栄一筆「道徳銀行」の書。 |

S2、星野正三郎に庄平の所有する広大な土地をゴルフ場にして地域の文化発展に役立てないかと提案を受け作ったのが今や名門の「霞が関カンツリー倶楽部」。2021東京オリンピックの会場となりました。 |

発智家と庄平にまつわるエピソード

北条に仕えた光規は霜月騒動の功により信濃佐久発地に領地を賜り、以後発地と名乗ったそうです。その後武蔵高麗に移り住み、高麗家とも縁者となります。

発智家には「武揚館」という建物があります。函館戦争に破れ投獄された後、出獄した榎本武揚がここで密に謹慎していたと言われています。 武揚館の建物はその後、埼玉育児院に使われました。

黒須小学校の生徒に惜しみない愛情を注いだ庄平。明治17年には自分のお金で6年生十数名を修学旅行に連れて行ったそうです。

霞が関カンツリーは、地元の人々の人海戦術で、構想、設計からわずか8ヵ月で完成したそうです。提案した星野正三郎は現在の星野リゾートの社長の曾祖父です。 |

|

| ページトップへ |

(浅草橋吉徳展示室)-2023.7.6- (浅草橋吉徳展示室)-2023.7.6- |

三浦氏の江戸建物の展示については、2014.11.24に神田「井政」で今回の展示の一部を見たことがあり、その時は三浦さんご本人からお話しを伺うことができました。また、2020.2.9の上野下町資料館「江戸風俗人形の世界」 の展示では辻村ジュサブロー氏の人形、小物細工師服部一郎氏との共同制作、「吉原・三浦屋」を鑑賞しました。

家の戸や障子、灯り取りの窓は全て可動。どの建物にも、細かい設定の道具が置いてあり、物語を感じることができます。落語や歌舞伎や講談、時代小説が趣味の方には「あーここでケンカしたんだ」とか「お、ここに火鉢を置いて内緒でお燗つけたね!」とか「ははあ、船徳の徳三郎はこの部屋で寝ていたんだ」など想像し放題。2023年7月いっぱいまで無料で見ることができます。 |

|

|

|

|

| 惣菜を売る煮売り屋。江戸に多かった独身ものに重宝されました。↑は品川宿のものがモデルだそうで、腰かけて酒を飲むことも出来たそうです |

旅籠。今でも宿場町に行くとこんな作りの建物があります。門前町や城下町にある女郎屋も似たつくりです |

旅籠の入り口には足を洗う桶。奥には帳場があって、ちっちゃな大福帳が置いてありました。 |

天ぷらや寿司は江戸時代のファストフード。屋台で売っていました。右下の「大坂屋」は定斎屋。夏バテの薬を売歩きます。昭和まであったそうです。 |

|

|

|

|

| 「うきよ床」。髪結い床は床屋の株を買って開業します。大体町内にひとつ。橋のたもとなどに造られ、よそ者がくるとすぐ分かってしまいます。 |

待ち時間に将棋を指すなどして雑談をするので情報収集の場にもなります。ミニ道具箱は引き出しが開き、1cmほどの鏡もありました。 |

中央は川に浮かんだ船で湯に浸かる「湯舟」(湯ぶねの語源)。三浦さんのおじいさんは船大工だったそうで、船を作るのもお手の物です。 |

塀と門がある、立派な船宿。一階に台所と座敷があって、舟遊びの旦那はここで宴会もしたようです。 |

|

|

|

|

| 落語に良く出てくる湯屋。江戸検の試験にも良く出ました。江戸時代何回も「混浴禁止令」が出た、ということはあまり守られなかった? |

唐破風のついた入口。左奥が湯ぶね。冷めないように入り口が小さいのです。屈んで入るので「ざくろ口」(柘榴汁で鏡を磨くから「かがみいる」) |

風呂を浴びた後は湯屋の二階で何文か払ってお茶と菓子を食べてくつろぐ。その道具も手ぬぐいも細かく用意してありました |

ここは自身番屋。自身番は住民による町内のいわば警備組織。その他、町内の連絡や事務、火の番、不審者の取り調べにも番屋が使われました。 |

|

|

|

|

| 熊さん八つぁんの住む長屋。あちこちに模型を移動するうち破れた障子は却って長屋の雰囲気。雨樋や雨戸、へっつい等も忠実に作られています |

木戸の先、長屋と長屋の間の四角い空き地には共同の井戸。洗濯物や端切れ、洗い張りの板までありました。横に入ると共同便所です |

町を区切る木戸を朝開き、暮れ四つに閉める木戸番。給金が安いので商いもしました。小屋の横に「八里半」の文字。これは焼き芋のこと |

豆粒のような、或いはそれより小さな手桶や振り売りの桶などを作るにはミニサイズのカンナやノミが必要です。三浦さんはそれも自作なさるのです。 |

|

| ページトップへ |

(池袋周辺)-2023.6.25- (池袋周辺)-2023.6.25- |

| 「自由学園明日館(みょうにちかん)」・「雑司ヶ谷旧宣教師館」・「鳩山会館」を巡りました |

|

|

|

|

| 自由学園は大正10年羽仁もと子創設の女学校。両翼を広げた形は平等院を参考に? |

設計は当時来日していたフランク・ロイド・ライトに依頼、この美しい建物が出来ました |

昭和9年学園の東久留米移転に際し、この建物は明日館と名付けられました。 |

道を隔てた講堂はライトの意匠を生かして遠藤新が設計。コンサートが開かれることも。 |

|

|

|

|

| 雑司ヶ谷旧宣教師館(マッケーレブ邸)明治40年にアメリカ人宣教師が建てた家 |

広い敷地には教会や学校も建っていたそうですが今は居宅のみ残り、公開されています |

広縁は大きなガラス窓でとても明るい。豪華ではないけれど、良く工夫された家です |

↑はタイルと欅材の飾りの暖炉。2009年にはマッケーレブの子孫もここを訪れたとのこと |

|

|

|

|

| 名門鳩山一族の邸。音羽の丘の上の広い敷地にあります。玄関まで↑の坂を登ります |

現在の建物は大正13年築のもの。鳩山一郎の友人、前歌舞伎座も手がけた岡田信一郎が設計しました |

玄関扉上部には鳩のモチーフの美しいステンドグラス。ランプシェードは天井に唐草模様を映し出します |

階段の踊り場のステンドグラスは和風。ここにも鳩が飛んでいます。ベランダの向こうは都会の景色です |

| 明日館から宣教師館に行くとき、雑司ヶ谷霊園を通り抜けるので、折角ですから歴史上の人物や有名人のお墓を訪ねてお参りしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

やはり江戸のお仲間は勉強熱心。散策中や休憩時間はオタク知識の交換会となります

|

永井荷風 |

岩瀬忠震 |

小泉八雲 |

東条英機 |

小栗忠順。右は裏側 |

| 永井荷風は玉乃井やそこで暮らす私娼を愛し、遊女の投げ込み寺といわれる浄閑寺に葬られることを望みましたがそれは叶わず、永井家の墓所に埋葬されました。岩瀬忠震は幕末の開明派外交家で俊明で知られた幕臣です。ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲はギリシャうまれ。日本を愛し、小説家、民俗学者として日本で一生を終えました。東条英機は太平洋戦争時の陸軍大将。A級戦犯として処刑され、遺骨は太平洋に散布されたと言われています。小栗忠順は幕末の幕臣。外国奉行、勘定奉行等を歴任し、横須賀造船所の建設に携わりましたが幕府瓦解後、新政府側に処刑されました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 荻野吟子 |

小川笙船 |

竹久夢二 |

夏目漱石 |

東郷青児。 |

中濱万次郎 |

雑司ヶ谷霊園のすぐそばに菊池寛旧宅跡があり、ここにも立ち寄りました。彼は自宅、文芸春秋社ともに引っ越しの多かった人ですが晩年はここで過ごしたそうです |

| 荻野吟子は女性で初めて開業医試験に合格し女医となった人物。小川笙船は8代将軍吉宗の時目安箱で養生所を提案した医師で小石川養生所の初代所長。竹久夢二は繊細な少女の絵でファンの多い画家。文豪夏目漱石終焉の地は早稲田南町。彼の墓石はこの中で一番大きかったです。独特のタッチで知られる洋画家東郷青児。池袋の洋菓子店「タカセ」の包み紙は彼の絵でした。14歳で海難に会い漂流の末米国漁船に助けられて渡米、船長の庇護のもと学んで航海士となり帰国したジョン万次郎=中濱万次郎の墓石も大きくて立派。従五位の文字がありました。 |

|

| |

| ページトップへ |

| |

調度品

調度品