| |

| 目次 |

| §鎌倉散歩 2023.4.13 |

| §安宅コレクション名品選101 2023.4.2 |

| §吉岡弥生記念館 2023.1.5 |

| §響きあう名宝-曜変・琳派のかがやき-(静嘉堂文庫美術館・千代田区明治生命館) 2022.10.10 |

| §満徳寺(群馬県太田市) 2022.10.9 |

| §世良田東照宮・新田荘歴史資料館と長楽寺(群馬県太田市) 2022.10.9 |

| §首都圏外郭放水路・防災地下神殿(春日部市) 2022.9.4 |

| §日本美術をひも解く~皇室、美の玉手箱(芸大美術館) 2022.9.1 |

| §デジタル北斎展(東京オペラシティNTTインターコミュニケーションセンター) 2022.6.19 |

| §旧石川組製糸西洋館(入間市) 2022.5.4 |

| §清水八幡と影隠地蔵(狭山市) 2022.5.4 |

| §東北・北海道 桜と名所の旅 2022.5.2 |

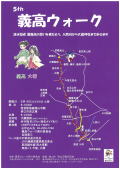

| §常楽寺と木曽義高の墓(鎌倉市) 2022.4.17 |

| §浄楽寺の運慶仏と吊るし雛(横須賀市) 2022.4.17 |

| §AJCクリエーターズコンテスト(都美術館)と「空也上人と六波羅蜜寺」展(国立博物館) 2022.3.27 |

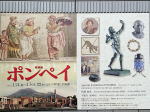

| §ポンペイ(東京国立博物館平成館) 2022.3.21 |

| §さいたま水族館(埼玉県羽生市) 2022.2.23 |

| §畠山重忠公終えんの地(横浜市旭区) 2022.2.11 |

| §河越氏館跡史跡公園と常楽寺(埼玉県川越市) 2022.2.3 |

| §嵐山史跡の博物館・畠山重忠(埼玉県嵐山町) 2022.1.30 |

| §畠山重忠公史跡公園(埼玉県深谷市) 2022.1.23 |

| §比企氏ゆかりの寺・埼玉県(川島町金剛寺・東松山市宗悟寺) 2022.1.23 |

| §ビアトリクス・ポター資料館(埼玉県東松山市) 2022.1.9 |

| §大樹寺(愛知県岡崎市) 2022.1.4 |

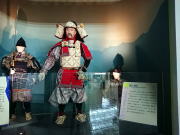

| §お城Expo2021 2021.12.19 |

| -2023.4.13- |

||||||

| 隣接する浄明寺地区の墓地に墓参に行ったので、そこから杉本観音~杉本城址(城郭散歩ページ)~大塔宮鎌倉宮~永福寺跡~法華堂跡の頼朝の墓と歩きました | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 上杉朝宗・氏憲館跡碑。浄明寺地区 | 杉本寺本堂への石段 | 拝観料を収めた後また階段 | しかし杉本寺のご本尊十一面観音様はとても良いお顔でした | 鎌倉宮は建武の新政の立役者である大塔宮護良親王を祀った神社 | 鎌倉幕府が倒れると征夷大将軍となりましたが足利尊氏と対立し非業の死をとげます | |

|

|

|

|

|

||

| 頼朝が建てた永福寺仏堂は二重の屋根が二階建てのように見え、幕府の権力を示すものでした | アプリをダウンロードし、説明版のQRコードを読み取ると↑のような3DVR画像が見られます。 これは南翼廊・南中門。二階堂も見ることができます | 源頼朝と北条義時はこの石段上、法華堂跡に葬られたと伝えられます。法華堂は頼朝の持仏堂 | 江戸時代に島津重豪が墓所を整備し建てた石塔 | 後に北条に滅ぼされた三浦一門を供養するやぐら | ||

| -泉屋(せんおく)博古館東京--2023.4.2- |

|||

| この展示は写真撮影可です。そして、大阪市立陶磁美術館収蔵品で画像のオープンデータが公開されており、殆どすべてのコレクションを見ることができます。また、会場ではスマホに「ポケット学芸員」のアプリをダウンロードすると、近畿→大阪市立陶磁美術館→リストを選択して展示品の解説を読んだりイヤフォンで音声を聴くことができます。 | |||

|

|

|

|

| 泉屋博古館は六本木一丁目にあります。4月2日、まだ桜が残っていました | 旧住友家麻布別邸跡に泉ガーデンタワーと庭園、美術館泉屋博古館があります | 後ろの看板は「加彩 婦女俑(ふじょよう)」 | 本物の桑葉が焼き付けられている木葉天目茶碗。桑の葉は禅に通じるそうです |

|

|

|

|

| 厚さ5mmほどの「青磁象嵌六鶴文陶板」。美しい地色。用途はわかっていません | 瑠璃地白花牡丹文 盤。景徳鎮窯。このような美しい瑠璃色を発色しているものも | 国宝・美しい形の「飛青磁 花生」赤は含鉄顔料 | 少し時代の下った唐三彩もありました。↑は髷が蓋、右袖が注ぎ口になっている水差し |

| 静嘉堂創設130周年・新美術館開館記念展Ⅰ2022.10.10 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||

| とても素敵な環境だったけど、アクセスが悪かった静嘉堂文庫美術館が、丸の内の明治安田生命ビルに引っ越しました。 | その記念の展示は国宝や重文の美しい書画、陶器、漆器多数 | 岩崎小弥太は本当は都心部に美術館を作るのが夢だったとのこと。130年後に夢が叶ったのです | 目玉は何といっても 曜変天目茶碗です。照明に工夫をした特製ケースでの展示 | \500で購入したミニブック。 表紙は中国の画家因陀羅の「機図断簡智常禅師図(部分)」 |

国宝という言葉は中国の古典から「国を豊かにする為に重要な人材あるいは思想」のこと | |||

| 2022.10.9 |

||||

|

|

|

|

|

| 満徳寺は鎌倉東慶寺と並んで他にはない縁切寺でした。江戸時代を通し離婚を望んでいる女性が駆け込む避難所の尼寺でした | 駆込門。ここを通ってしまえば寺社奉行の管轄、追手は入れません。そして夫は寺社奉行の命令で離縁状を書かされます | 資料館では満徳寺について学ぶだけでなく、館内で縁切り祈願もできます。独身、病気、浪人と縁を切りたいという祈願もできます | 家康公の孫千姫が本多家に再嫁するにあたりここで離婚できたことから幕府から縁切制度維持の特別許可が与えられました | 徳川家と特別な関係にある満徳寺には徳川15代のうち14代家茂公までのお位牌もおいてありました。 |

| -群馬県太田市- 2022.10.9 |

||||

|

|

|

|

|

| 徳川家は源義家の子孫ということになっており、そのひ孫が治めたここ上州新田郡世良田は徳川発祥の地。 | 三代家光公により日光東照宮の元社殿や宝物などが移築されました。本殿の甚五郎作「巣籠りの鷹」は有名です | 賽銭箱は勿論葵御紋。境内の石灯籠は前橋藩、川越藩、忍藩など、老中を務めた譜代藩主たちからの奉納です。 | 同じ敷地にある、新田荘歴史資料館。この地は古くから栄えており、多くの古墳からの土器や板碑なども展示されています | 資料館前の新田義貞像。鎌倉幕府を滅亡させた義貞でしたがその後足利尊氏と対立し近畿で敗れた義貞は越前で戦死します |

|

|

|

|

|

| その後新田、足利双方の血を引く岩松家が金山城を建て、現在の太田市を治めました。ここは江戸時代は養蚕が盛んな地、蚕の敵ネズミ避けに、岩松家の当主が4代にわたり「猫絵」を残しました。可愛い猫絵の展示が行われており、クリアファイルと一筆箋を購入。 | 新田氏の祖義重の子義季開基の臨済宗長楽寺は日本最初の禅寺。のちに家光公の命で天海僧正が天台宗に改宗しました | 長楽寺の中心三仏堂(上)や太鼓門(左)は慶安4年家光公が再造を命じつくらせた建物。明治、昭和の修復を経て現在の姿に | 長楽寺の鐘は時を知らせるものではなく、心の中で願い事を二回念じ、一回鐘を突くと仏界に願いが届くのだそうです | |

―春日部市― 2022.9.4 |

||||||

|

||||||

|

|

|

|

|

||

| 見学には予約が必要です。立坑やポンプ、ポンプの羽根車の見学コースもあります | この建物は龍Q館。首都圏外郭放水路の施設や治水について学ぶことができます | 今回は気軽に参加できる「地下神殿コース」青いシールを胸に貼って参加しました | これが地下神殿への入り口。116段の階段を自力で降りられることが参加条件です | 周囲の地下水の浮力に抵抗する為に2×7×18m重さ500tの柱が必要だそうです | ||

|

|

|

|

|

||

| 第1立坑。映画「翔んで埼玉」のラストシーンでこの上にガクトが立って演説していました | ↑は天井。水槽に流れ込んだ泥を清掃する為のブルドーザーはここから吊り下げて入れるのだそうです | 真ん中が私たちが降りてきた階段。歩行中は写真撮影禁止です。人の大きさから柱の巨大さがわかります | この下が第1立坑で芝生部分が水槽。左のフェンスはブルドーザーを入れる穴。立坑の上はスケボー広場 | 最寄り駅は東武野田線南桜井。駅の広場の神殿をモチーフにした?モニュメントには桜が描いてあります | ||

2022.9.1 |

||||||

|

|

|

|

|

||

| 東京芸大美術館の8ー9月の展示は皇室収蔵品の美術品。法隆寺模型、和漢朗詠集、絵巻物、硯箱、屏風、置物など国宝多数 | 若冲の動植綵絵から10幅が展示されています。蓮池遊魚図と芍薬群蝶図(私の絵葉書コレクションから) | 漆黒の地に細い金糸を置き、七宝で絵付けがされている花瓶 | 出展にはなかったんだけど、若冲が好きなので買ってしまった榮太樓飴とチケットホルダー | ここにくると入ってしまうミュージアムカフェ。 ホテルオークラのレストランなので | ||

| |

|||||||

|

|

|

|

||||

| 大正12年石川製糸の迎賓館として建てられた西洋館です。 | ステンドグラスのシェードや布張りの天井が瀟洒なインテリア | カーテンボックスの刺繍は窓ごとに違うデザインでした | ドアの足もとの床の木組みも凝ったデザインでした。 | ||||

|

|

|

|

||||

| 壁紙は布を貼ってある部屋と上のような立体型押しの紙を使った部屋がありました | 広間の「四君子のステンドグラス」も建設当時のままだそうです。 | このステンドグラスのクリアファイルと西洋館をイメージした一筆箋が販売されています。 | 和室やテラスは戦後進駐軍が使った時に改造されていました。床の間は無事ですが | ||||

|

|

|

|

|

||||

| 清水冠者木曾義高を祀った清水八幡は義高が討たれた入間川のほとりにあります | 許嫁義高の死を知って病に倒れた愛娘大姫のために北条政子が建てた八幡宮です | 毎年こどもの日の前には入間川の河川敷に「義高の鯉のぼり」350匹が泳ぎます | 鎌倉街道の信濃坂で身を隠したという「影隠地蔵」。ここにずっといれば助かったのに | |||||

新青森―弘前―むつ―佐井港―大間―函館―松前―木古内 |

||||

|

|

|

|

|

| 弘前公園の内堀は花筏で美しく彩られていました | 日本最大幹周573cmのソメイヨシノ | 日本最古級、明治15年植栽のソメイヨシノ | 桜のトンネルもあり、↑のような枝垂桜も満開 | 夜はむつ市に移動して宿泊。↑はホテル玄関 |

|

|

|

|

|

| 夕食には下北名物「味噌貝焼き」が付きました | 二日目。下北最高峰釜臥山と手前はむつ克雪ドーム | 半島を横ぎり佐井港へ。 ↑は仏ヶ浦の奇岩をまわる観光船 |

山道のバスで車酔した私は観光船をパス、箭根森八幡宮で休憩 | 大間漁港に移動し、海峡保養センターでまぐろ丼の昼食 |

|

|

|

|

|

| 大間ー函館フェリーで北海道へ渡ります | トラピスチヌ女子修道院。建物も桜も美しい | そして五稜郭へ。タワー周囲は桜満開 | 公園内の桜はこの日が一番の見ごろ | 夕食後、函館山に登って夜景を眺めました |

|

|

|

|

|

| 三日目。朝食前にタクシーで土方終焉の地と伝わる一本木関門へ | 駅の回りに立つ朝市へ。海鮮丼は美味しそうだけど食事直後・・ | そして松前城へ。鎌倉翁という人が半世紀をかけて植えた桜は1万本 | 木の精が乙女の姿で現れたという伝説が残る名木「血脈桜」 | 木古内に移動し新幹線で帰路に。構内で可愛い電動モップを目撃 |

―鎌倉市(大船)― 2022.4.17 |

||||||

|

|

|

|

|

||

| 大船駅から徒歩15分、北条泰時の菩提寺常楽寺は素朴で趣のある素敵なお寺でした。 | 北条泰時が妻の母の為に建てた粟船御堂が始まり。寺名は泰時の院号から | 開基北条泰時公の墓 仁治3(1242) |

再中興龍渕胤和尚の墓 安政4(1857) |

圓通大応国師の墓 延慶元年(1308) |

||

| 北条泰時は義時の長男。「吾妻鏡」等に書かれている逸話では、温和で慎み深く思いやりのある性格と伝わっている。政治家としても、御成敗式目を制定するなど、有能で、道理を重んじ、人々の信頼が厚かった。 | ||||||

|

|

|

|

|

||

| 常楽寺の背後の丘に上って行くと、姫宮塚、木曽義高の墓があります | 姫宮塚は泰時の娘の墓ですが、義高の許嫁大姫のものという説も | 姫宮塚の奥にあるのは粟船稲荷 | 木曽義仲の息子清水冠者義高の墓(首塚)。 | 大正15年鎌倉同人会が建てた義高の顕彰碑 | ||

| 木曽義高は旭将軍木曽義仲の息子で、源頼朝の娘大姫の許嫁として鎌倉に預けられましたが、これは実は頼朝と義仲が手を結ぶ際の人質として送られたもので、まもなく頼朝と義仲は対立し、義高は殺される運命に。当時11歳だった義高と6歳だった大姫とは仲睦まじく、大姫の手引きで鎌倉を逃げ出したという説もあるほど。 | ||||||

―横須賀市― 2022.4.17 |

||||

|

|

|

|

|

| JR逗子駅からバスで20分.。三浦一族ゆかりの寺、浄楽寺があります。 | 収蔵庫には5体の運慶仏。拝観には予約が必要、また雨の日は拝観できません | 運慶仏は美しい。 阿弥陀様の衣のヒダや少し捻った観音菩薩の腰に見とれました。 | 力強い毘沙門天の表情はリアル(仏像の写真は全てパンフから) | |

|

|

|

|

|

| 4月16~18日は本堂で吊るし雛展が行われていました。この期間は拝観料が半額です。 | 古布で作った沢山のさるぼぼや金魚、小鳥、果物などの吊るし雛は「和布工房結の会」の作品 | 前島密の菩提寺。とても立派な銅像のあるお墓でした | 1950年まで国宝でした | 境内の「宝の池」のほとりには可憐なシャクナゲがさいていました。 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

||||

| 都美術館の手作り品公募展に行きました。友人の工房がマスク部門で入賞したので | 「アトリエうーたろう」 の銅製マスクは佳作を取りました。薬師如来がつけています→ | 時間が余ったので久しぶりに法隆寺宝物館へ。←は摩耶夫人の王子出産(?!) | ||||||

|

|

|

|

|

||||

| 宝物館から表慶館と、手前には枝垂れ桜。この時期博物館庭園にも入れます | そして「空也上人と六波羅蜜寺」展へ。運慶仏を拝観しました。 | 折しも桜満開。でもお花見は立ち止まらず勿論座らず、飲食禁止です。 | 旧因州池田屋敷表門(黒門)から公園の桜。この先に芸大の建物等があります | |||||

| ―東京国立博物館平成館― 2022.3.21 |

|||||||

| (序)ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没 (1)ポンペイの街-公共施設と宗教- (2)ポンペイの社会と人々の活躍 (3)人々の暮らし-食と仕事- (4)ポンペイ繁栄の歴史 (5)発掘のいま、むかし |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||

| 20221.4~4.3まで上野の東京国立博物館平成館での展示 撮影自由でした |

アウグストゥスの胸像 1~37年,ブロンズ製 高さは15cm位 |

ストリギリス(肌かき器)香油を塗り、汗をかき取る道具(日本でも角界にある) | 大理石製の日時計。棒を立て影の先が指す位置で季節と時間を示す | 三美神。前15年~後50年。フレスコ画。ティトゥス・パンテラの家の南壁 | 金のランプ 62~64年 ウェヌス神殿から 金製 |

||

|

|

|

|

|

|

||

| 千華文ガラス杯 1世紀 多色の帯ガラス |

葡萄摘みを表した小アンフォラ。1世紀 カメオガラス |

蓋と鎖付きインク壺 1世紀 ブロンズ製 |

哲学者たち 紀元前1世紀 モザイク画 |

淡水真珠のイヤリング 前1~後1世紀 金、真珠 |

金庫。1世紀 トリプトレモスの家から 木、鉄、ブロンズ |

||

|

|

|

|

|

|

||

| 目玉焼き器あるいは丸パン焼き器 1世紀。ブロンズ |

炭化した干し葡萄、キビ、パンなど 79年 |

パン屋の店先 50~79年 フレスコ画 |

医療器具 1世紀 ブロンズ製 |

外科器具一式 (箱入り薬石、鋭匙、探針など) |

大工道具(コンパス、曲尺、下げ振り) 1世紀。ブロンズ |

||

|

|

|

|

|

|

||

| 猛犬注意。1世紀 悲劇詩人の家の床 モザイク画 |

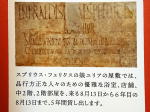

賃貸広告文 62~79年 フェリクスの家の外壁 |

辻音楽師 前1世紀、キケロ荘 モザイク画 |

ランプと湯沸かし器 1世紀、ファウヌスの家 ブロンズ、鉄 |

左:踊り子、ブロンズ 右:燭台、フレスコ 前27~後50ごろ |

イヌとイノシシ、1世紀 竪琴奏者の家 ブロンズ |

||

―埼玉県羽生市― 2022.2.23 |

|||

|

|

|

|

| さいたま水族館は羽生水郷公園の中にあります。18haの広い公園 | 埼玉県唯一の水族館は小ぶりですが70種もの淡水魚を展示しています | 水族館のキャラクター「ムートくん」は絶滅危惧種のムサシトミヨです。 | 荒川を上流から順に下るかたちで展示されています。 |

|

|

|

|

| 上流には渓流釣りに人気のイワナ | ヤマメはサクラマスともいう美しい魚です | 迫力があります。オオサンショウウオ | 可愛い!トウキョウサンショウウオ |

|

|

|

|

| カジカの名は鹿肉のように美味しいからとも、カジカカエルと似ているからとも言われています | これも絶滅危惧種のミナミメダカ。かつては身近な生き物で童謡にもあるのに。 | ムサシトミヨは熊谷に保護センターがあり、高校の生物部等も種の保存に協力しています | 羽生水郷公園にはいくつも池があり、ムジナモの繁殖やカワセミの生息が観察できるそうです |

―神奈川県横浜市旭区―2022.2.11 |

||||||

| 畠山重忠は秩父平氏の血を引いていますが、源氏方で伯父にあたる三浦氏を攻めた時の戦上手と強さ、伯父に示した温情を頼朝に認められて(目立つ美少年だったせいかも)源氏方に付き、源平戦では数々の手柄を立てました。しかし頼朝の死後、北条に対する反逆ありとの讒言を信じた北条時政の命で討手が出され、鎌倉に召喚される途中の二俣川で北条軍の襲撃を受けます。重忠は深谷の畠山氏の館に引き返し軍を整えるべしという家臣に、「それでは本当に謀反になる、後世に謀反人と伝えられたくない」と敢えて少ない手勢で戦いました。知仁勇の三徳を備えたと言われる「関東武士の鑑」畠山重忠の最期でした。 | ||||||

|

|

|

|

|

||

| 相鉄線鶴ヶ峰駅から徒歩6分の畠山重忠公碑。没後750年のS30年に深谷の有志により建立されました。 | 首塚は重忠公の首が葬られた場所。H22の説明板によれば今は西向きだが以前は南を向いていた由。昨年10月リニューアル | 元久2年6月、重忠公は愛甲三郎季隆の矢に倒れたと吾妻鏡に記されています。公をはじめ一族134騎を埋めたと伝えられる六つの塚があります。薬王寺(↑)は重忠公の霊堂です。 | 重忠の妻菊の前は合戦と聞き駆けつけますが夫の死を知り自害。その場所に駕籠ごと埋葬されたといわれる駕籠塚 | |||

―埼玉県川越市― 2022.2.3 |

|||

|

|

|

|

| 河越氏は秩父平氏の末裔。河越重頼は比企尼の娘と婚姻し、娘は源義経の正室になりました | 遺構、堀は何度も付け替えられていることが発掘で判明。現在の堀は館の区画を示しています | 13世紀後半の井戸跡。素掘りではなく、方形の板材を用いた井戸は当時のこの地方では珍しい | 敷地内で唯一検出された建物跡。柱跡はプレートで、壁のラインはコンクリートで示してあります |

|

|

|

|

| 館跡の南側にある常楽寺はもとは河越氏の持仏堂を基とした常興密寺という密教の寺でしたが、 | 7代目宗重の時、この地を巡回した智徳上人を開祖とした時宗常楽寺と改められました | 後に川越城の城将となった大導寺の子孫が寄進した鐘楼門の彫刻。仁王像が安置されている | 河越重頼、郷御前、義経の供養塔。郷御前は京都の義経に嫁いだので京姫とも呼ばれる |

―埼玉県嵐山町― 2022.1.30 |

|||||||

|

|

|

|

||||

| この博物館は史跡菅谷館跡にあります。菅谷館は畑山重忠が本拠としていたと伝えられます | 常設展示ではいつもより重忠関連のパネルが多い。今年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に登場する話題の人物だから。 | 重忠関連の史跡地図。出生地深谷、終焉の地二俣川、鎌倉の館、源平合戦の一之谷や屋嶋、奥州遠征の阿津賀志山など | 怪力だったと言われる重忠。↑は絵馬「重忠力石持」。鎌倉永福寺にはこの力石と伝わる大石があるそうです。 | ||||

|

|

|

|

||||

| 梶原景時の讒訴で謀反の疑いをかけられた重忠が菅谷館に籠って潔白を訴えたことが「吾妻鏡」に記されています | 平良文(白)→秩父平氏→畠山を名乗った重能(ピンク)→重忠(赤)。右は重忠の曽祖父重綱の名が記されている経筒 | 左は重忠公記念公園(下)にある重忠の墓のレプリカ。初めは満福寺にあった。右は菅谷城址にある畠山重忠公の銅像 | 現在残っている遺構は重忠の頃のものではなく、戦国時代、山之内上杉もしくは北条方の築城に依るものと思われます | ||||

| 2022.1.23 ―埼玉県深谷市― |

|||||||

|

|

|

|

||||

| 畠山重忠は平安~鎌倉時代の武将。父重能はここ深谷の畠山の庄司。重忠公は武勇の誉れ高く、清廉潔白な人柄で「坂東武士の鑑」と称されました。 | 左は重忠公百回忌供養(1304年)の板石塔婆。 2022年の大河ドラマは「鎌倉殿の13人」。前年に続き重要人物の生誕地となり盛り上がる深谷。 |

重忠公が先祖供養のため秩父にあった墓地に伽羅の木を植えたと伝えられています。(↑)ここにある伽羅はその接ぎ木を市が譲りうけたもの | 鵯越の逆落しの時、馬を労り背負って降りたという優しい人。大変な美形だったとも。 | ||||

|

|

|

|

||||

| 重忠公主従の墓として六基の五輪塔があります。昭和57年に覆屋が建てられて保存されています | 右が重忠公の墓(五輪塔)。この位置は元の通りで、他の五基はこの周囲に配置されています。 | 重忠公の父重能公の墓は↑の椎の木の根元の自然石と言われています。 | 重忠公没後八百年の慰霊碑。川本町(現在は深谷市)創建 | ||||

| 2022.1.23 |

|||

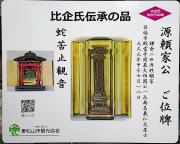

| 金剛寺-埼玉県比企郡川島町- | |||

| 2022の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に登場する比企一族はもともとこの辺りを治めていた豪族。2代目将軍頼家に娘若狭局を嫁がせ、勢力を広げる比企能員に危機感を抱いた北条時政・政子に殺されてしまいます。その後頼家も暗殺されますが、若狭局は武蔵大谷に逃れて頼家を弔いました。数代を経た16c末天正のころ、この地に再び比企氏の子孫が館を築き、金剛寺に墓を建てたと思われます。他に、以前訪ねた事のある、慈光寺、安楽寺なども比企氏ゆかりの寺です。 | |||

|

|

|

|

| 天正年間に比企政員(1575没)がこの地に戻り築館。則員が金剛寺を中興し菩提寺としました。 | 山門と大日堂は国の有形登録文化財。大日堂の天井の龍は抜け出さないように天蓋で抑えてある | 階段の上に比企氏一族の墓があります。 この奥に比企氏の館があったと思われます | 金剛寺中興の祖比企則員の墓。元和2年(1616)没 |

| 宗悟寺-埼玉県東松山市- | |||

|

|

|

|

| 宗悟寺のある大谷地区は家康公が関東移封に伴い武蔵に来た旗本森川氏の知行地。 | 若狭局が持ち帰ったとされる頼家公位牌や苦しみから逃れる為に祀った蛇苦止観音があります | 地元の有志が建てた比企一族の顕彰碑。 | 大河ドラマに登場するので地元は盛り上がり |

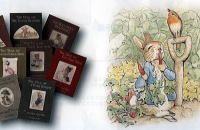

―大東文化大学(埼玉県こども動物自然公園内)―2022.1.9 |

||||

|

|

|

|

|

| ピーター・ラビットの作者ポターの住んだ英国湖水地方にあるヒルトップハウスそっくりに作られた資料館。手前はマクレガーさんの畑らしい | 長く病床にいる彼女の甥を慰めるために描かれたピーターラビットの絵手紙がこの絵本誕生のきっかけだったそうです。 | ヒルトップハウスを実測し再現した館内の階段はいくつかの挿絵に見られる物と同じ。 私家本、初版本や直筆の手紙も展示されています |

1902年に出版されて世界中の人気者になりました | それから100年以上経った今も衰えない人気。2018年には実写版映画「ピーターラビット」も公開されました。↑は館内唯一の撮影可の部屋 |

―愛知県岡崎市の徳川家ゆかりの寺― 2022.1.4 |

|||||||||

|

|

|

|

|

「おんりえど、がんぐじょうど」とは戦国の汚れた世を厭い浄土のような平和な世を作るようにとの教え | ||||

| 成道山松安院大樹寺は松平家・徳川家の菩提寺。浄土宗です。松平4代親忠公創建、安政4年火災にあい焼失しましたが13代家定公が再建しました | 本堂には松平8代徳川将軍14代の位牌が奉られ、将軍の位牌はそれぞれの身長と同じ高さと言われています。綱吉公の位牌が124cmなのはナゾ! | 神君を尊敬して止まなかった家光公が作らせたという家康木像は本人に一番似ているそうです。位牌の並ぶ蔵に安置されています。右は安国院即ち家康公の墓石 | ↑は初代親氏の墓。親忠がここに廟所を作り移しました。松平から徳川14代まで墓が並んでいます。墓地内の多宝塔は国の重要文化財 | 桶狭間の合戦で敗走し岡崎の大樹寺で自害しようとした家康公に住職が上の言葉を与え、思い留まらせました。家康は岡崎で二度生まれたと言われる所以 | |||||

| -パシフィコ横浜ノース-2021.12.19 |

||||

|

|

|

|

|

| 今まで城郭検定協会から何度もお知らせを貰っていましたが何となく行ったことがなかった「お城EXPO」 | いいお天気。パシフィコ横浜ノース中庭には大きな忍城バルーンが。 | 日本各地のお城のブースが出ていて、各城郭の紹介、現地のパンフレットや関連グッズがありました | ↑は「NPO江戸城天守を再建する会」のブース。署名してきました。折角天守台もあるんだから | そして歴史小説家伊東潤氏の「西南戦争と城郭攻防戦」という講演を聴きました。面白かった。 |