|

|

江戸文化歴史検定へ

続江戸文化歴史検定へ

続江戸文化歴史検定Ⅱへ |

|

|

| ホームへ |

|

| -2024.4.21-大吉原展(台東区芸大美術館) |

|

|

| ↑ワズワースアテリウム美術館所蔵「吉原の桜」(歌麿) |

|

|

|

|

|

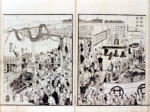

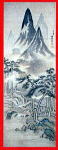

| 芸大美術館で「大吉原展」開催中。「大」とついているだけあって浮世絵や資料の展示の他吉原の通りが再現されていたり。 |

勝川春章「吉原仲ノ町図」大英博物館所蔵です。海外の博物館美術館の出品が多かったです |

大英博物館蔵「畧六花撰・喜撰法師」鳥文斎栄之 |

近代洋画の開拓者高橋由一 の「こいそ」 |

三浦宏氏と辻村ジュサブロー氏の「三浦屋」の模型と人形も展示がありました。 |

|

| ページトップへ |

| -2024.2.25- 滝沢馬琴の墓(文京区小日向 深光寺) |

|

|

|

|

|

|

| 「南総里見八犬伝」「椿説弓張月」など多くの読本を書いた人気戯作者滝沢馬琴の墓は文京区の深光寺にあります |

馬琴の法名は「著作(ちょさ)堂隠誉蓑笠(さりつ)居士」。隣の「黙誉静舟到岸大姉」は妻のお百の法名 |

墓石の台石には馬琴の蔵書印と言われる家型の彫刻があります |

馬琴の墓の背後に、早世した馬琴の長男宗伯(玉照医君誉琴嶺居士)と嫁の路(操誉順節路霜大姉)の墓があります |

晩年失明した馬琴はお路に口述筆記をさせて八犬伝を仕上げました |

丸ノ内線茗荷谷駅から深光寺前に下り、拓殖大に上る坂は茗荷坂と呼ばれます。この谷で昔茗荷を作っていたとか。 |

|

| ページトップへ |

-2023.12.7-病と生きる (千代田区国立公文書館)

-江戸時代の疫病と幕府医学館の活動- |

|

|

|

|

|

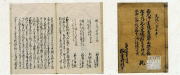

| 木下栄三先生のアトリエ訪問と神田から外堀沿い散歩のしめくくりは国立公文書館「病と生きる」展 。 |

書物に初めて疫病の記録が見えるのが日本書紀。紀元前93年に「疾疫(えやみ)」で多くの民が死んだとあります。 |

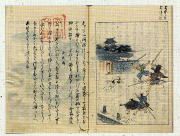

疱瘡は江戸時代までずっと恐ろしい疫病。↑は「御代々御疱瘡年表」徳川家初代家康公から家定公まで将軍の疱瘡の記録 |

疱瘡にかかると免疫ができることは分かっていました。↑患者の瘡を銀管で鼻孔に吹き入れる人痘法の記載部分(医宗金鑑) |

「引痘略」はジェンナーの牛痘法を訳した中国の書物。日本でも概訳されましたが、痘苗の入手が困難で普及に時間がかかりました |

|

|

|

|

|

| 奥医師多紀元憲が医師の心得や教訓を記した「医家初訓」。名誉とか金に憧れて医師を目指してはいけない!とかね |

細菌もウィルスも知らなかった時代に流れた風説。加賀国に現れた双頭鳥を朝夕見れば死を免れると↑の絵を売った男は所払いに。 |

同様の迷信は他にも。延宝2年「キシ乙」と書いた紙を貼ると疫病避けになるとか、文化5年には団子を食べると病にならないとか |

尾張徳川藩などでも本草学に力を入れ、薬品類の虫干しを兼ねた「薬品会」が行われました。薬品というより博物展覧会(↑) |

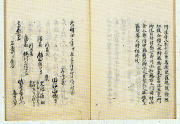

安政5初めて蘭方医が奥医師に採用されました。↑は元治元年松本良順が再任された時、幕府内部の守秘義務などを誓った文書 |

|

| ページトップへ |

| -2023.11.12-行田散歩(鴻巣市・行田市) |

| 私たちを一級合格に導いて下さった「夢見る獏」さん(ブログはこちら)こと麦屋先生(と皆は呼ぶ)が行田散歩を企画して下さり、一級仲間12人で、石田堤―天祥寺―さきたま古墳公園丸墓山古墳―前玉神社―足袋と暮らしの博物館―孝子蔵―忍城跡 とガイドしてくださいました。いつもながらに過不足なく、歴史の詳しい説明や放映されたブラタモリの跡を辿ったり、そして行田名物のお菓子いがまんじゅうと塩あんびん、名物ランチやカフェの手配まで、さすがプロ!とても楽しい一日でした。 |

|

|

|

|

|

| 北鴻巣駅からコミュニティバスで石田堤 へ。北条攻めの時、石田三成が忍城を水攻めにしようと作った堤が残っています。 |

堤を辿っていくと、ここで堤が切れて三成の計画が失敗に終わったという「堀切橋」を通ります。 市の土木遺産だそうです |

鴻巣で中山道から別れて館林に向かう日光裏街道が通っています。古墳公園に向かう途中一里塚の横を通りました。 |

天祥寺は家康の長女亀姫と奥平信昌の子松平忠明の開山。各地移封後、9代忠堯が忍10万石領主となり寺も当地に移転 |

三成は利根川と荒川に囲まれた忍城を水没させるつもりで丸墓山古墳の頂上に陣を張りました。皆も登って忍城を確認しました。 |

|

|

|

|

|

| 公園の近くで行田銘菓いが饅頭と塩あんびんを購入。そして埼玉の名前の元、前(さき)玉神社に参拝しました |

その近くにあるレストランで「古墳カレー」の昼食。前方後円墳型の古代米のライスに鉄剣型ハンバーグ付き |

それから行田市中心に移動。ブラタモリでも言っていた様に行田は足袋の街。↑「足袋と暮らしの博物館」 |

それぞれの工程に合った何種類ものミシンで ベテランの職人さんが足袋の製造を実演してくれます |

ティブレイクは「カフェ閑居」で。↑は初代行田市長の邸宅だった建物。この右には足袋蔵を改造したカフェも |

|

|

|

|

|

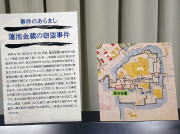

| 足袋と暮らしの博物館がある辺りは武家地と町人地の境界線(右地図)。↑はやはり足袋を保管していた孝子足袋の孝子蔵 |

■武家地・■町人地

(水色は堀)

●今の御三階櫓

●代官所●高札場

●足袋の博物館

〇鳥居屋敷跡 |

博物館周辺にあった石碑も見て回りました。左は長篠の戦いで有名な鳥居強右衛門宅跡、真中が代官所跡、右は高札場跡 |

忍城はもともと御三階櫓を天守に使っていましたが明治維新で取り壊され、今の櫓はS63築のもの。遺構は殆ど残されていません。 |

諏訪郭跡には諏訪神社と東照宮が並んでいます。亀姫が大和郡山に勧進し移封に従って遷座され、現在はここに祀られています |

|

| ページトップへ |

| -2023.10.29-清澄白河の寺・墓・史跡(江東区) |

|

|

|

|

|

| 宜雲寺は別名一蝶寺。流島から許された英一蝶が滞在し多くの絵を残しましたが火災で全て失われました |

家康の側室阿茶局は子は育ちませんでしたが政治面で活躍した特別な存在でした。雲光院に立派な供養塔があります |

黄表紙の人気作者朋誠堂喜三二は狂歌師手柄岡持としても知られる秋田藩士平沢常富。墓は日蓮宗一乗院に。寛政の改革を風刺した作品で藩主から叱責され黄表紙から手を引き狂歌に専念しました。 |

清澄庭園の南仙台堀川の辺に杉山杉風の庵室採荼(サイト)庵跡があります。芭蕉はここから奥州へ旅立ちました |

|

|

|

|

|

| 滝沢馬琴誕生の地。彼はこの地にあった松平家の用人の五男として松平家邸内の長屋で生まれました。 |

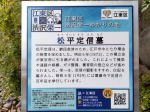

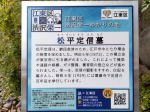

清澄庭園の東にある霊巖寺は松平定信の菩提寺。老中となり寛政の改革を行いますが、やがて失脚してしまいます |

江戸の六地蔵の1つ、水戸街道口を守るのがここ霊巖寺のお地蔵さまです。 |

八代将軍の孫だった松平定信は白河を継がなければ将軍になっていたかも。立派なお墓だけど本人不満? |

ここが「江東区渋沢栄一ゆかりの地」なのは栄一が七分金積立等の功績のある松平定信を尊敬していたから |

|

| ページトップへ |

| -2023.9.3-江戸の絵師の墓Ⅱ(台東区元浅草) |

|

|

|

|

|

|

| 絵師の墓参りの続きです。銀座線稲荷町駅から徒歩6分、誓教寺には葛飾北斎の墓があります。案内板もあり、本堂の手前には北斎の胸像もありました。 |

誓教寺の隣のブロックの光明寺には、妖怪の絵で知られる鳥山石燕の墓。案内板等は無く、台座の「鳥山」と右面の戒名で確認しました。墓地中ほどです |

| 源空寺の墓 (台東区浅草) |

|

|

|

|

|

|

| 天文学者高橋至時の墓と、恩師と並んで葬られることを望んだ伊能忠敬の墓があるのが源空寺です。稲荷町から北に徒歩10分。本堂と道を隔てた向いの墓地の入り口には「史跡高橋至時・伊能忠敬の墓」の石柱があります |

シーボルト事件で逮捕され牢死した高橋景保の墓と顕彰碑もありました |

文人画家谷文晁の墓もありました。渡辺崋山や江川但庵は彼の弟子です |

「鈴ヶ森」の「お若えのお待ちなせえ」の幡随院長兵衛夫妻の墓もここに |

|

| ページトップへ |

| 江戸の絵師・狂歌師・戯作者の墓 |

| 新宿 成覚寺(恋川春町)・落合 青原寺(朱良菅江)・高円寺 福寿院(渓斎英泉)-2023.8.16- |

|

|

|

|

|

|

|

|

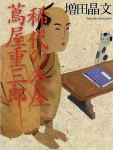

| 「稀代の本屋蔦屋重三郎」という本を読み、 蔦重ゆかりの作家のお墓参りを思い立ちました。 |

一番気になった恋川春町の墓所は新宿の成覚寺。彼は駿河小島藩の武士倉橋格。幕政を風刺した黄表紙「鸚鵡返文武二道」で評定所の呼び出しを受け、自殺したと言われます。 |

成覚寺には幕末~明治期に活躍した、もと幕臣塚本明毅(あきかた)の墓碑もありました。 |

落合と東中野の近く、青原寺にあるのは狂歌師朱楽菅江こと山﨑景貫の墓。妻も節松嫁々の名で狂歌(和歌)を作り、菅江没後には連を率いていました。同じ墓に仲良く眠っています。 |

高円寺駅から徒歩8分。福寿院には浮世絵師渓斎英泉(池田英泉)の墓があります。初め狩野派で学びましたが北斎の画風を慕い、美人風俗画を良くし、また遠近法を用いた風景画も残しています。 |

|

| ページトップへ |

| 三浦宏展(浅草橋吉徳展示室)-2023.7.6- |

三浦氏の江戸建物の展示については、2014.11.24に神田「井政」で今回の展示の一部を見たことがあり、その時は三浦さんご本人からお話しを伺うことができました。また、2020.2.9の上野下町資料館「江戸風俗人形の世界」 の展示では辻村ジュサブロー氏の人形、小物細工師服部一郎氏との共同制作、「吉原・三浦屋」を鑑賞しました。

家の戸や障子、灯り取りの窓は全て可動。どの建物にも、細かい設定の道具が置いてあり、物語を感じることができます。落語や歌舞伎や講談、時代小説が趣味の方には「あーここでケンカしたんだ」とか「お、ここに火鉢を置いて内緒でお燗つけたね!」とか「ははあ、船徳の徳三郎はこの部屋で寝ていたんだ」など想像し放題。2023年7月いっぱいまで無料で見ることができます。 |

|

|

|

|

| 惣菜を売る煮売り屋。江戸に多かった独身ものに重宝されました。↑は品川宿のものがモデルだそうで、腰かけて酒を飲むことも出来たそうです |

旅籠。今でも宿場町に行くとこんな作りの建物があります。門前町や城下町にある女郎屋も似たつくりです |

旅籠の入り口には足を洗う桶。奥には帳場があって、ちっちゃな大福帳が置いてありました。 |

天ぷらや寿司は江戸時代のファストフード。屋台で売っていました。右下の「大坂屋」は定斎屋。夏バテの薬を売歩きます。昭和まであったそうです。 |

|

|

|

|

| 「うきよ床」。髪結い床は床屋の株を買って開業します。大体町内にひとつ。橋のたもとなどに造られ、よそ者がくるとすぐ分かってしまいます。 |

待ち時間に将棋を指すなどして雑談をするので情報収集の場にもなります。ミニ道具箱は引き出しが開き、1cmほどの鏡もありました。 |

中央は川に浮かんだ船で湯に浸かる「湯舟」(湯ぶねの語源)。三浦さんのおじいさんは船大工だったそうで、船を作るのもお手の物です。 |

塀と門がある、立派な船宿。一階に台所と座敷があって、舟遊びの旦那はここで宴会もしたようです。 |

|

|

|

|

| 落語に良く出てくる湯屋。江戸検の試験にも良く出ました。江戸時代何回も「混浴禁止令」が出た、ということはあまり守られなかった? |

唐破風のついた入口。左奥が湯ぶね。冷めないように入り口が小さいのです。屈んで入るので「ざくろ口」(柘榴汁で鏡を磨くから「かがみいる」) |

風呂を浴びた後は湯屋の二階で何文か払ってお茶と菓子を食べてくつろぐ。その道具も手ぬぐいも細かく用意してありました |

ここは自身番屋。自身番は住民による町内のいわば警備組織。その他、町内の連絡や事務、火の番、不審者の取り調べにも番屋が使われました。 |

|

|

|

|

| 熊さん八つぁんの住む長屋。あちこちに模型を移動するうち破れた障子は却って長屋の雰囲気。雨樋や雨戸、へっつい等も忠実に作られています |

木戸の先、長屋と長屋の間の四角い空き地には共同の井戸。洗濯物や端切れ、洗い張りの板までありました。横に入ると共同便所です |

町を区切る木戸を朝開き、暮れ四つに閉める木戸番。給金が安いので商いもしました。小屋の横に「八里半」の文字。これは焼き芋のこと |

豆粒のような、或いはそれより小さな手桶や振り売りの桶などを作るにはミニサイズのカンナやノミが必要です。三浦さんはそれも自作なさるのです。 |

|

| ページトップへ |

| 長篠周辺史跡巡り-愛知県新城(しんしろ)市- |

| 長篠城址史跡保存館-鳥居-三河東郷・設楽原歴史資料館 |

|

|

|

|

|

| 長篠城址は飯田線長篠城駅から徒歩数分。織田と武田の「長篠の戦」はここではなく、4kmほど離れた設楽原です。 |

設楽原から敗走しこの近くで食事をした武田勝頼が箸に使い、地に刺した桑の枝から生えたと伝わる「さかさ桑」 |

長篠城址にある史跡保存館。2階の展示場は広くありませんが、興味深い展示が沢山。百名城スタンプは1階に。 |

城を守る奥平定昌の家臣鳥居強右衛門は織田に援軍を請い戻る途中武田に捕えられ「味方に援軍は来ないと告げれば命を助け、武田の家臣にする」と言われます。しかし城の近くで「援軍は来るぞ」と叫び、磔にされました。↑左は強右衛門磔の絵、右は「血染めの太鼓」です |

|

|

|

|

|

| 長篠城は急峻な谷と二つの川に囲まれています。↑は城址からのぞき込むことができる「不忍の滝」 |

長篠城址から西に向かうと、武田退却の際立派に殿を勤め討ち取られた馬場美濃守信房の墓があります |

この近くでは中央構造線が露頭しています。右の図外帯(緑)と内帯(ピンク)の明瞭な境界が確認できます |

中央構造線は四国から紀伊半島を横断し伊勢湾を横切り、静岡に入った辺りで北に向かっています |

鳥居駅近くの新昌寺には、武田側からもその勇気を称えられた鳥居強右衛門の墓があります |

|

|

|

|

|

| 鳥居駅から飯田線で二つめの三河東郷駅。長篠城駅も鳥居駅もこの駅も無人駅でした |

駅前に「このあたり一帯長篠合戦設楽原決戦場跡」という表示がありました |

三河東郷から徒歩20分のところにある2つの「信玄塚」。↑は武田方の死者を葬った大塚 |

すぐ横の設楽原歴史資料館には、火縄銃の展示や死者供養の踊りの資料展示などがありました |

また、設楽家出身で、幕末に外国奉行も務めた秀才岩瀬忠震の展示も。彼はこの地の偉人です。 |

|

| ページトップへ |

| 紅葉の本土寺から小金城趾を経て小金宿を歩く |

| 北小金駅~本土寺~広徳寺~大谷口歴史公園(小金城趾)~慶林寺~東漸(とうざん)寺~一月寺~旅籠玉屋~小金宿本陣跡~北小金駅 |

|

|

|

|

|

|

|

| 本土寺は日蓮の高弟日朗上人開堂。鎌倉妙本寺、池上本門寺と共に「朗門の三本寺」です。左は赤門右は五重塔 |

美しい紅葉で知られています。江戸時代にかけて大伽藍が並んでいたそうですが、現在残っている建物は仏持堂のみ。 |

文化元年の芭蕉忌に建てられた「翁の碑」。俳人も輩出した本土寺では句会「翁会」が度々開かれ、一茶も参加したとのこと |

左は仏持堂。右は家康公の五男万千代君の母、下山殿の墓。彼女の出自は武田信玄の陪臣秋山氏。万千代は後に武田を継いで信吉と名乗り領地を与えられましたが21歳で早世し武田家再興は成りませんでした |

本土寺は紅葉ばかりではなく四季を通じて花々が咲き乱れる寺。この回廊の下は春には菖蒲や紫陽花の咲く庭園です。 |

|

|

|

|

|

|

| 広徳寺はこの地の領主で小金城城主であった高城氏の菩提寺。 この地における曹洞宗布教の中心でした |

高城氏代々の墓所は一段高い場所に作られています。ここから小金城のあった小高い丘もよく見えます |

小金城趾は一部が現在「大谷口歴史公園」として整備。発掘調査で障子堀や畝堀も確認されています |

かつては、現在の北小金駅近くまで城郭がある大きな城でしたが、現在は公園のある北側の金杉口、東側達磨口のみ残り、また、障子堀や畝堀は埋め戻されています。左は空堀跡 |

1565年小金城主高城胤吉が没した時、室が出家し桂林尼として庵を結んだのが曹洞宗慶林寺の起源です。 |

|

|

|

|

|

|

| 東漸寺も紅葉が綺麗でした。浄土宗の僧経誉愚底により15cごろ根木内に開かれ、高城氏の小金入城のころ、この地に移されました |

第17代照誉了学は家康公の受戒師を勤め、江戸時代は学問所関東十八檀林の一つでした。境内には渋沢栄一が建てた竹内兄弟の墓があります |

水戸天狗党に加わり戦死した弟竹内哲次郎、その後戊辰戦争では西軍として働きながら明治政府に抹殺された赤報隊所属の兄竹内廉之助兄弟です |

小金宿は江戸からの初日の宿泊地となるので多くの旅籠を有して栄えました。↑は旅籠「玉屋」(鈴木家)。江戸時代後期の建物が残っています |

水戸街道整備の際におかれた小金宿ですがそれ以前から町場があったようです |

水戸街道は小金宿の町を南北に縦貫し、中心には本陣、脇本陣、水戸徳川家の専用旅館もありました。上は本陣跡。広い敷地は今、一般の住宅に |

|

| ページトップへ |

| 血洗島散策-獏塾友の会- |

| JR深谷駅-(コミュニティバス「くるりん」)→尾高惇忠生家→鹿島神社→青淵由来跡→渋沢栄一生誕地(なかんち)隣「麺屋忠兵衛」にて昼食→なかんち見学→諏訪神社→渋沢栄一記念館見学・アンドロイド講義-(コミュニティバス)→JR深谷駅 |

|

|

|

|

|

| 深谷駅集合。H8に新しくなった駅はレンガ造りに見えますが、構造上の都合からレンガ風タイルなのだそうです |

深谷駅2Fブリッジから見える駅前広場の渋沢栄一の銅像は膝に書物を広げています。論語? |

コミュニティバス「くるりん」で渋沢家や栄一の親戚にして師である尾高惇忠の史跡をめぐります |

下手計(しもてばか)で下車し、まず尾高家の墓地へ。左手前が惇忠の墓。ガイドは獏塾塾長のバクさん |

尾高惇忠生家。この家の2階に、栄一、喜作らが高崎城乗っ取りと異人殺戮の謀議をした部屋があります |

|

|

|

|

|

| 藍製造もしていた尾高家。惇忠の号は「藍香」。実際の藍の葉と、丁度咲いていた花が見られました。発酵前の葉はいい香り。 |

明治期に作られたレンガ造りの倉庫がありました。ここから3kmほどの上敷免(地名)の煉瓦工場の刻印がある煉瓦がみつかっています |

栄一の家との間にある鹿島神社。ここに剣道場があったとも。右の欅のうろの中から湧く水で共同浴場が作られていたとのこと |

清水川は昔は蛇行していて、あちこちに淵ができていたそうです。栄一の号「青淵」はその一つ。なかんちまでの河川敷は「青淵公園」 |

栄一が生涯好物だった煮ぼうとう。鶏肉、大根、人参、油揚、葱、椎茸、白菜入り醤油味のほうとうです。とろろご飯と山芋の漬物付 |

|

|

|

|

|

| 栄一が家を出た後は妹のていと婿の市郎が跡を継ぎ渋沢邸を新築、火災にも会いましたが現在も残る立派な渋沢邸(修復中)。庭には矢野一郎氏から贈られた楷ノ木 があります |

この建物は一時国際学園として使われ、海外の留学生を受け入れました。左は仏渡航時の栄一の銅像。右は楷ノ木。孔子の弟子、子貢が師のために曲阜の墓所に植えた木の子孫です |

渋沢邸の北側にある、渋沢平九郎追悼の碑。栄一は渡仏にあたり、尾高家から平九郎を猶子としました。平九郎は幕臣となり、彰義隊、振武軍として戦い敗走し、越生町で自刃しました |

大河ドラマにも登場した、諏訪神社の子供たちの獅子舞。 丁度この日に行われていました。栄一はふるさとの神社を懐かしみ、社殿を寄付するなどしています。上り旗は渋沢栄一の書です |

渋沢栄一記念館では、資料の説明を受けた後、アンドロイドの栄一による講演、「道徳経済合一説」を聴きました。栄一の肉声の演説のレコードが残っており、そこから編集したものです |

|

|

左は麺屋忠兵衛の箸置きに書かれていた「渋沢栄一翁 夢七訓」

「夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし、故に幸福を求める者は夢なかるべからず」とあります。 |

|

| ページトップへ |

| 江戸城の事件簿 |

|

|

松平外記刃傷

御詮議一件 |

|

|

|

|

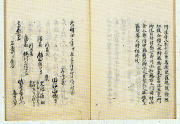

| 久しぶりに江戸検のお仲間と国立公文書館へ。現在の展示は「江戸城の事件簿」 。無料で貴重な資料に触れることができるありがたい資料館。 |

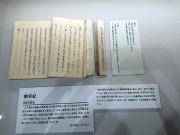

事件と言えば城内の刃傷。松の廊下が有名ですが、他にも色々。↑は出世を妬んだ同僚のイジメが原因で松平外記が起こした刃傷事件の記録 |

寛永~天明の城内刃傷事件を記した「寛永以来刃傷記」。↑田沼意次の息子意知が江戸城で暗殺されたのが意次失脚の決定打となりました。 |

江戸城で起きた珍事件の記録も沢山あります。↑は正保3年火のついた凧が門内に落下した事件で紙タコが禁止されたという記事(徳川御実紀) |

城内に迷い込んだ犬を大勢で追いかけた話が、街の噂話をまとめた「街談文々集」(石塚豊芥著)に挿絵付きで載ったそうです。 |

|

|

|

|

|

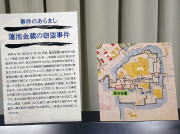

| 天保6年蓮池金蔵に男が侵入。ほどなくお堀から両手と懐に一朱金を詰め込んだ溺死体が見つかったとか。(藤川整斎「天保雑記」) |

「安政雑記」には奥金蔵破りも載っています。千両箱を盗み出した二人組の犯人の素性、経歴、手口、処罰等が詳細に記されています |

安政の大地震の様子を伝える仮名垣魯文「安政見聞誌」。↑は江戸城の被害状況。地震の前兆(鯰の異変、磁気を失った磁石)にも触れている |

寛永16年を皮きりに明暦の大火等で何度か焼失した江戸城本丸御殿。↑は天保15年焼失した際に本丸普請御用を務めた小普請奉行の日記 |

文久3年に本丸御殿と二の丸御殿が炎上。松平肥後守(会津容保)が和宮、天璋院、本寿院は無事吹上に避難し安堵したと老中に報告した書状。 |

|

| ページトップへ |

| 江戸東京博物館 長期休館へ |

|

|

|

|

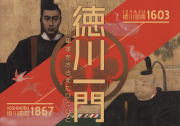

| 江戸東京博物館は令和4年4月1日から令和7年(予定)まで長期休館になるので見納めに |

全面的な設備機器更新等の大改修工事を行うそうです。日本橋や中村座はどうなるのかしら? |

休館前最後の企画展は「徳川一門を支えた人々」というテーマ。以前の再展示品が多かった。 |

家康・御三家・吉宗・御三卿・家斉・斉順・松平春嶽・天璋院・家茂・和宮・慶喜・家達の11章の構成 |

|

|

|

|

|

| 左は 徳川斉順(清水→紀州徳川の当主・家茂の実父)の具足、右は松平斉民(津山藩主・家斉の15男)筆「山水図」 |

展示物で撮影が許されていた、天璋院篤姫の雛道具。尾張徳川家の雛道具は禁撮影でした |

もう一点撮影可と書いてあったのは、最後の将軍慶喜の白羅紗葵紋付陣羽織。 |

売店ではえどはくオリジナルグッズが大幅値引き。一筆箋\100、クリアファイル\150、鉛筆\30 |

|

| ページトップへ |

| 河鍋暁斎・躍動する絵本 |

|

|

|

|

|

| 原宿駅から表参道を左に曲がるとすぐ。太田記念美術館は小さいけれど質の高い展示をみることができます |

令和3年暮は河鍋暁斎の数多いジャンルの一つ「絵本」の展示です |

「暁斎百鬼画談」は彼の死後出版されたものです。集まった人が怖い話をしていると次々出てくる百鬼夜行 |

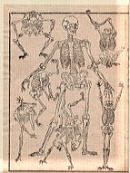

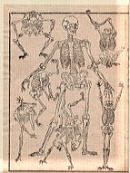

↑「暁斎漫画」より。暁斎は解剖の本で人骨の研究をしたようです。 |

「暁斎画譜」より。展示の中には骸骨に着物を重ね合わせた絵もありました。↑を描く時も骨に肉を纏わせたか |

|

| ページトップへ |