夜間の室内光の明かりであるが、もちろんノンストロボである。楽々とシャッタ−が切れる。モモンガなのかムササビなのかよくわからないのだが、剥製を撮影してみた。ISO1600とF1.9の組み合わせは確かにすごいと感じた。

|

|

| 豪雪地帯ではあるが、魚沼コシヒカリの産地である。寒い朝であった。 |

|

さすがに24mmである。この画角の広さは間違いなく広角を感じさせてくれる。しかし一般のファミリ−ユ−ザ−には使いにくいかもしれない。このレンズが玄人好みと言いたくなるのは、こんなときである。

|

|

| 雪で覆われた道路である。この道は消雪パイプがないため、除雪機の対応であるが、日中にあまり雪が積もると除雪が間に合わない。 |

|

枝に付いた雪でちょうど花が咲いたように見える。24mmなので本当はもっと寄って撮りたかったが、雪があるため寄れない。こんなときズ−ムがほしいと感じたが、それを言ってしまうと単焦点レンズの意味がなくなる。

目立つのは周辺光量不足であるが、モノクロ引き伸ばしの際に周辺を焼きこんだみたいで、結構好きである(笑)。 |

|

コントラストの強い被写体を見つけたので撮影してみた。ご覧のとおりの描写である。

雪国に住んでいると、一冬の間に太陽が昇る回数は非常に少ない。だからこんな天気のときは心も体もうきうきしてくる。しかし、、撮影に外に飛び出すと、雪、雪、雪、、、。雪国に住んでいないカメラマンはうらやましがるが、ここに住んでいると、雪以外のものばかりに目が行く。

|

|

中越地震のとき、息子の部屋にあった時計である。最初の揺れの時に机の上から落下して止まってしまった。

こういう小物を撮影するには、もう少し最短撮影距離がほしい気がする。これでぎりぎりである。これ以上寄ると、フォ−カスランプが点滅してしまうので撮影できない。

これも夜間の蛍光灯での撮影である。

|

|

さて、逆光での撮影ではどれくらいのフレア−が出るのかを何枚か撮影してみた。少し意地悪のようであるが、モニタ−ということなので、こういうのもありかなと試してみると、これがどうして、なかなかのレンズである。太陽ど真ん中にあるにもかかわらず、この程度のフレア−である。

|

|

これも逆光での撮影である。早朝の撮影であるが、雪がきらきらと輝いて、とてもきれいである。

フレア−はご覧のとおり。この程度のフレア−は問題にならない位である。 |

|

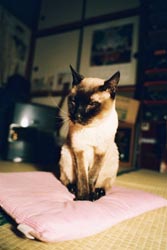

我が家の家族であるシャム猫「チンタ」である。当年とって19歳である。 「また僕がモデルかよ〜、ストロボはまぶしいから嫌いだニャ−」と言われたが、今回はストロボのいらないカメラだからと、なんとか承諾していただいた。 |

|

お昼休みに撮影に出かけた。雪の壁の中を伸びる道路。こんな光景は雪国では珍しくもないのだが、今年の冬は十数年ぶりの大雪である。この壁の高さは地元の人でも目を見張ってしまう。

こんなピ−カンの中での撮影では、ISO1600のフィルムでは絞りきれるのだろうかと心配になったのでTESTしてみた。ご覧のとおりの描写である。 |

|

恒例行事の十二講(山の神様)をノンストロボで撮影してみた。これもかな意地悪な撮影である。

|

|

この状況では人物まで撮影するのはかなりきつい。画面中央に炎を入れてなんとか撮影できるくらいである。せめてもの救いは地面の雪の反射である。 |

|

少し引いて撮影してみた。炎の反射で周囲の人達が写りこんだ。

24mmという画角は少し引いたり寄ったりでがらりと描写がかわるので注意が必要である。当然露出も変わるわけである。 |

|

この十二講という行事は賽の神みたいなものであるが、どういうわけか2月の12日に行われる。そしてこのときが積雪量のピ−クなる。この行事が終わると、春が近づいてくる足音が聞こえてくる。

今回、カメラのモニタ−を引き受けてみて感じたことは、モニタ−というものは意外にむずかしいものだということである。

とりあえずはこれでモニタ−報告とさせていただきます。 |

|